ようこそ! たてやまフィールドミュージアムへ。

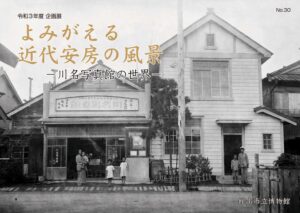

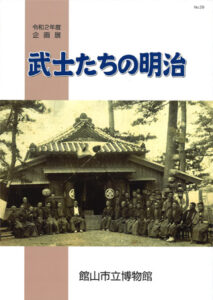

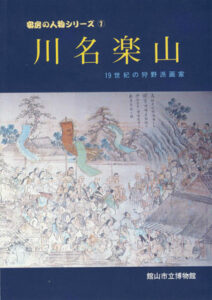

このサイトでは、館山市立博物館で発行した展示図録や歴史散策マップを紹介しています。

館山や安房地域の歴史は展示図録でくわしく調べてみましょう。

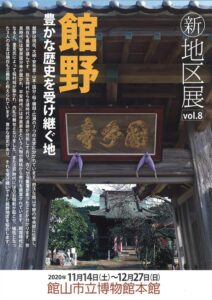

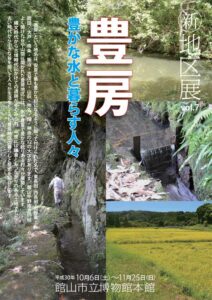

地区展の図録や歴史散策マップは、身近な地域の新たな発見につながります。

新着情報

- 2024年01月26日歴史散策マップ

「宝貝・水岡」のマップを公開しました

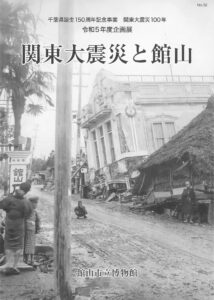

- 2024年01月22日展示図録

「関東大震災と館山」を公開しました

- 2024年01月21日歴史散策マップ

「白滝山不動教会」のマップを公開しました

- 2024年01月18日歴史散策マップ

「観音院」のマップを公開しました

- 2024年01月17日歴史散策マップ

「相濱神社」のマップを公開しました