房総半島の先端が西へ鈎の手状に曲ったところが洲崎の岬。その岬によって太平洋と隔てられている館山湾の通称が鏡ヶ浦です。まるい形をしたこの湾が、対岸の富士山を映し出すほど平らに波静かなことから名付けられた美称です。まるで鏡のようだということです。波の荒い外海からこの湾へ入ってくると、その穏やかさをなおさら感じたことでしょう。

地形をみると、湾を包む腕のようにのびている北の大房岬と南の洲崎は、海に面して急峻な崖肌をみせ、両岬から東に向かって岩礁と砂浜が交互していき、湾の奥が4kmにおよぶ弓なりの砂浜になっています。かつては船形から柏崎までいたる6kmにおよぶ砂浜がありました。また海上自衛隊の隅にある高の島と沖の島は、かつては湾上に並び浮かんで、鏡ヶ浦の景観をひきしめていました。

地図でみると、鏡ヶ浦は東京湾の出入口にあることがよくわかります。三浦半島の三浦三崎と房総半島の洲崎が東京湾の門となり、鏡ヶ浦は東京湾へ入って一息つく玄関の位置にあるといえます。東京湾は古代から交通路として重要な役割をもっていました。その東京湾の出入口に位置する鏡ヶ浦は、そこに暮らす人々の生活がある一方で、安房地方の玄関口として、人や物や文化などの行き来がありました。

当館蔵

個人蔵

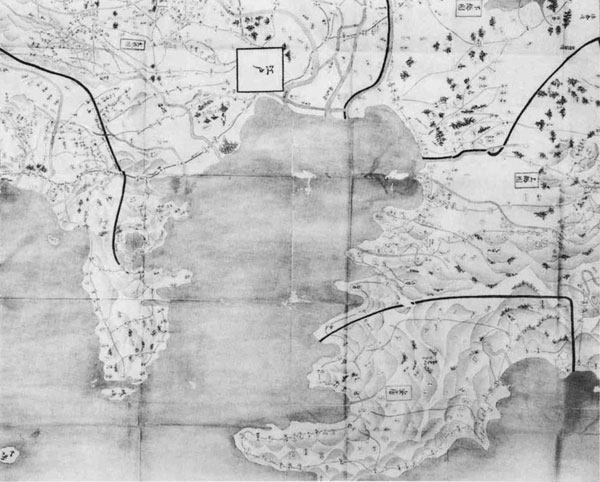

1721年に写された絵図だが、原図は元禄16年(1703)の大地震以前に描かれたとされている。地震による隆起が起こる前の図で、那古山や館山の北下台・大賀のビリドの鼻などが、岬状になって海へ突き出している様子がわかる。

当館蔵

個人蔵

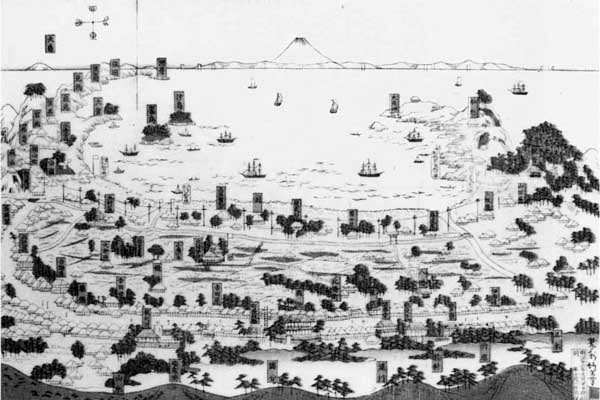

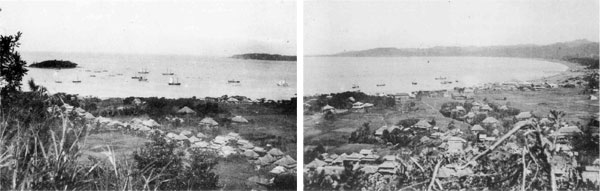

城山から見た鏡ヶ浦。写真右側手前の家並みは楠見、写真左側の家並みが上須賀(現在のバス通り沿い)。中央で海岸に接している森は北下台。観音堂と墓地がみえる。右端の海寄りは新井から北条の海辺。桟橋は汐入川河口の北条桟橋である左端に浮かぶのは高の島で、館山地区寄りの湾の東南に数多くの船が係留している。二本の帆柱を立てている船は、東京湾内の廻船として東京と行き来していたトーケイ船(五大力船)。

個人蔵

沼の大寺山から見た鏡ヶ浦。町並みは柏崎で、手前の畑は海岸段丘のひとつ。中央に三階建ての建物がある。明治22年の紀行文に料理屋の佐野屋(宿屋)が三層とあるが、位置が違う。料理屋の島見桜であろうか。高の島の東、柏崎から館山にかけての海域に船が輻湊している。右側に見える桟橋は館山桟橋であろう。