投稿者: kanri_history

新井・下町・新塩場

北条から館山にかけてのこの地域は、災害による地形変化や時代の移り変わりの影響を大きく受けながら町並みを変化させてきました。

(1)境川と汐入川の合流点

東から流れる境川と南東から流れる汐入川の合流点。元禄地震による土地隆起後も両河川は合流せず、現在の汐入川の流路を境川が流れ、汐入川は旧二中前の道の位置を海に向かっていた。江戸時代末には汐入川は館山駅の西側を流れていたが、浜新田(小原新田)の開発により付け替えられ、現在の流路となった。

新塩場(しんしおば)

北条の小字。元禄16年(1703)の大地震までは、境川が海に流れ込む河口の北側に位置した。当時の絵図には「塩場」とあり、海水を利用した塩田として利用できる浜だったが、大地震による土地隆起のため陸地となり、塩作りもできなくなった。

(2)元禄地震以前の海岸線

銀座通りは砂丘の上にあり、その海側は約3m低くなっている。元禄地震の前までは銀座通りの海側が海岸線で、銀座通りの位置する砂丘は、波で運ばれた砂によって形成された砂州だった。地震によって土地が隆起し、北条では400mも海岸線が遠ざかった。その後、大正12年(1923)の関東大震災でも土地が隆起している。

(3)木村屋旅館跡

現在、館山信用金庫本店がある場所には、昭和41年(1966)まで木村屋という旅館があった。明治初期より営業し、安房を代表する旅館として政治家・文人など多くの著名人が宿泊した。明治25年(1892)には当時の主人山﨑房吉が、観光案内書『房州避暑案内』を発行している。閉館後、昭和45年(1970)に館山信用金庫が開業。

(4)長尾藩士族邸跡

長尾藩は、明治3年(1870)に長尾(南房総市白浜町)から北条の鶴ケ谷へ陣屋を移し、周辺には藩士の居住地が数か所設けられた。新塩場もその一つで、槙の生垣に仕切られた屋敷地割りは当時のもの。廃藩後は、日本各地から移住してきた中流家庭の住宅地や別荘地となった。明治後期に移住した万里小路通房伯爵の本宅や、大正6年(1917)に東京から移住し、雑誌『楽土之房州』を発行した中村有楽の楽土社も新塩場にあった。現在も、大正から昭和初期に流行した、和風住宅に洋間を付属させた文化住宅が見られる。

下町(しもちょう)

館山城主里見氏の城下町として開かれた町場。館山3町(上町・中町・下町)の東端に位置し、汐入川を挟んで長須賀と接する。

(5)潮留橋

汐入川に架かり、長須賀と館山を結ぶ橋。明治16年(1883)にそれまでの木製から、石製の土台と鉄の欄干を備えた橋に架け替えられた。関東大震災でも崩落しなかったが、昭和4年(1929)に現在の橋に架け替えられた。

(6)諏訪神社跡

下町・新井の境にあたる下町集会所の場所には、両町の鎮守の(下)諏訪神社があった。館山町内の各神社が関東大震災で倒壊したため、昭和初期に新たに館山神社が建立され、合祀された。なお、上町・仲町の鎮守である(上)諏訪神社は、現在の上仲公園にあった。

(7)阿波屋跡

下町交差点の南西側には、明治30年(1897)頃まで醤油・酢の醸造家である阿波屋の店があった。明治29年発行の銅版画には、広大な敷地に多くの蔵や使用人、大八車などが描かれる。本店は阿波国小松島浦(徳島県小松島市)の藍の豪商である七條家で、江戸には藍玉問屋の支店があった。阿波屋は、明治期に下町の山車を新造した際、山車幕を寄付したと伝わる。

仲町(なかちょう)

館山3町の中央に位置し、西は上町。「中町」とも記す。

(8)寿々本跡

昭和40年(1965)頃まで芸者置屋・料亭として営業していた「寿々本(すずもと)」の建物。約100年前の建物と伝えられ、離れは25年ほど前に取り壊した。2階や離れに座敷があり、戦時中は軍人がよく利用していたという。

新井(あらい)

館山4か浦(新井浦・楠見浦・浜上須賀・岡上須賀)の中で最も大きい集落。里見氏の時代から港町・商人町として栄えた。

(9)稲荷神社跡

新井区集会所周辺には、かつて稲荷神社があったが、(6)諏訪神社と同じく関東大震災後に館山神社に遷された。館山神社境内に、新井稲荷神社の社がある。

(10)長福寺新井霊園

新井観音堂があった場所で、現在は通りの東西に墓地のみが残る。天明2年(1782)の真倉村明細帳にも、館山中町の長福寺が持つ観音堂として記されている。長福寺住職によれば、観音堂は昭和35年(1960)頃まであり、安置されていた十一面観音像は長福寺の観音堂に移された。堂跡に建つ霊廟は平成8年(1996)の建立。東側の入口には、文政6年(1823)に尾州愛知郡野田村(愛知県名古屋市)の龍潭寺の僧が建立した三界万霊塔や、六地蔵などが並ぶ。

(11)錦岩浪五郎関の墓(長福寺新井霊園)

(10)新井霊園東側の入口左に、新井浦出身の相撲取りである錦岩浪五郎の墓がある。「精進大勢信士」という戒名とともに、台座に「錦岩」と刻まれている。錦岩は文化14年(1817)に「霧の海」の名で江戸相撲に登場し、文政5年(1822)に「錦岩浪五郎」と改名した。文政7年に幕下に昇進し、天保5年(1834)まで幕下に在位した。引退後は故郷に戻り、慶応3年(1867)3月に死去した。なお、館山神社には文政9年に錦岩が奉納した手水石があり、汽船で運んだ後、港から錦岩が担いできたと伝わる。

(12)三福寺

觀立山九品院三福寺という浄土宗の寺院。文明3年(1471)に相蓮社順誉上人によって開山され、元禄16年(1703)の大地震による津波の後に、新井浜から現在地に移ったとの伝承がある。墓地には、当寺の大檀那で、里見氏から城下町の肝煎役に任じられていた豪商・岩崎与次右衛門家の墓がある。また境内には、館山中町の人物が建立した寛文11年(1671)の庚申塔や、楠見出身で東京美術学校に学んだ石工俵光石の作品と墓、三福寺住職などに学んだ後に江戸遊学し、帰国後は館山藩の儒者となった新井浦出身の新井文山と妻の墓碑などがある。昭和初期には境内に安房保育園があった。

楠見(くすみ)

館山4か浦の一つで、新井浦と上町の西に位置する。新井浦と同じく港町・商人町だった。

(13)地蔵

通りに沿って、町の境に地蔵が祀られる。(13)の地蔵は楠見と上町の境として、個人宅の前に祀られている。安産祈願などの願いごとでお参りする人がいる。現在の地蔵は15年ほど前に俵石材店によって新たに作られた像で、それ以前の像は関東大震災で倒れた際、鼻が欠けたと伝わっていた。

(14)楠見六地蔵尊

楠見集会所の脇に祀られている。前列に6体の地蔵が並ぶ。後列は中央に大きな1体、その横に4体の石像が並び、いずれも地蔵のようである。すぐ近くには北下地蔵尊庚申堂が建つ。

(15)黒島稲荷

この場所は黒島と呼ばれ、元禄地震以前は海中の岩礁だったが、隆起により陸地化した。現在もごつごつとした岩場が確認できる。山車小屋の隣に黒島稲荷が祀られており、社は昭和42年(1967)に館山造船所が寄進したもの。江戸時代末の絵図では、この場所に波除弁天が描かれているものもある。

館山市立博物館

2025.11.5 作成

千葉県館山市館山351-2 TEL 0470-23-5212

「東京湾要塞と館山」を公開しました

奥付

展示図録No.34

令和7年度企画展

「東京湾要塞と館山」

令和7年8月2日発行

編集・発行

館山市立博物館

千葉県館山市館山351-2 城山公園内

印刷・製本

株式会社アットマーク

5 終戦と戦争の記録

昭和20年(1945)9月3日、終戦後の館山には占領政策のためアメリカ軍軍人約3,000人が上陸しました。アメリカ軍の上陸後は軍政参謀課が設置され、学校・劇場・酒場が閉鎖され、市民の夜間外出禁止が命じられました。当時の新聞はこの数日間の制限を占領軍による「軍政」と報じています。また、館山各地の日本軍は撤退し、砲台や軍事施設はアメリカ軍によって解体されましたが、砲台の土台や施設の一部は残り、さらにその一部が畑や学校等に再利用されました。

軍に関わる情報は軍事機密として取り扱われ、戦後は文書の多くが焼却されたため、戦時中の館山の状況は今もわからないことが多くあります。しかし、資料を残し、戦争遺跡を調べ、戦争の記憶を伝えようとする人々の活動によって調査が進んできました。戦後80年を迎え、戦争経験者や遺族が減り、各地に残っていた戦争遺跡は開発や老朽化により数を減らしています。戦争の記録と記憶を未来へ引き継ぐ方法のひとつとして地域資料の重要性は高まっており、その保存と活用は今後の課題です。

4 軍のまちの生活

数多くの軍事基地や施設が設置された館山のまちは、戦争末期になると連日空襲警報が発令され、空襲を警戒する生活を送りました。また、まちには多くの軍人や軍の関係者が訪れ、軍との商売が盛んに行われました。さらに、施設周辺の民家が軍人の休養施設や下宿として提供され、軍人と地域の人々が交流を深めています。

戦時中、戦地に向かう軍人を送り出した人々は、「銃後の護り」を呼ばれる戦争を支える生活を送り、国民全体が戦争に協力し、戦争の影響は生活の隅々に及びました。軍に優先して物資を送るため、地域では生活に必要な物資が不足しました。節約が奨励され、陶器製の金属の代用品の登場や生活必需品の購入制限が行われ、防災訓練、防空監視、灯火管制、防空壕の建設、松根油の増産が実施されました。

こういった活動は、召集や徴用によって不足した男性の代わりに女性が中心となって行いました。子どもたちも愛国心や軍事教育を中心とした教育を受け、芋掘りや防空壕づくりに協力しています。

3 軍事施設と軍人の生活

館山は海軍の拠点としても重要な役割を担いました。東京湾要塞地帯内には陸軍の砲台だけでなく海軍の施設も設置されています。第1次世界大戦では航空機が兵器として使われ、第2次世界大戦では航空機による戦闘が中心となっていきます。昭和5年(1930)には館山海軍航空隊が開隊しました。

昭和12年(1937)に日中戦争、昭和16年(1941)には太平洋戦争が始まり、日本は国を挙げて戦時体制へと向かっていきました。昭和16年(1941)には館山海軍砲術学校、昭和18年(1943)には洲埼海軍航空隊が創設されました。

他にも、特攻艇の「震洋」を用いる第59震洋隊、横須賀防備隊、第2海軍航空廠館山補給工場、横須賀軍需部館山支庫といったさまざまな所属の施設がつくられ、多くの軍人が館山に滞在しました。また、軍人ではない人々も軍事施設で働いています。

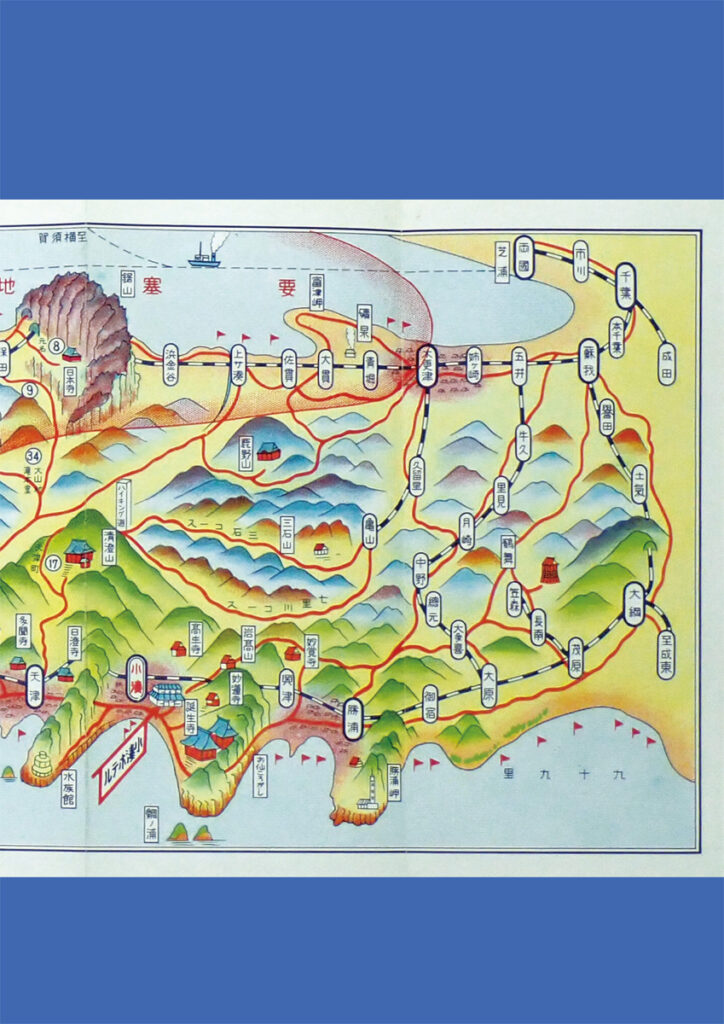

2 要塞地帯の人々

要塞地帯とは、国防のために建設した建物を保護するために設けられた区域のことで、明治32年(1899)に公布された要塞地帯法によって範囲が定められました。東京湾要塞は、横浜市南部と鎌倉西端を結ぶ線以南の三浦半島の一帯と、千葉県富津当方と房総半島南端の野島崎を結ぶ線以西の海岸線に沿う地域です。要塞地帯では要塞司令官の許可がなければ、撮影・模写・測量・出入等が禁止、制限されていました。館山には憲兵隊も置かれ、厳しい監視が行われるようになります。特に日中戦争が始まった昭和12年(1937)以降は規制が厳しくなり、昭和14年(1939)に館山北条町が発行した町勢要覧では、館山海軍航空隊基地が地図から消され、要塞地帯の注意事項が追加されています。

館山は東京湾の入口として国防の重要拠点でありながらも、避暑避寒に適していることから多くの観光客が訪れる地でもありました。昭和12年(1937)まで館山を訪れる観光客数は伸びていましたが、次第に観光客への規制も厳しくなって行きます。禁止事項を知らずに撮影をして要塞地帯法に違反する人も多く、地域に居住する人々に限らず要塞地帯を訪れる人々にも知られるよう地図の発行等周知活動が行われました。また、観光地である館山では絵はがきが多く発行されましたが、館山湾内の地形がわかる絵はがきからは山が消されています。

さらに、主要施設に近い第一区では、建物の増改築や竹木の伐採、焚き火、狩猟・漁撈などをするにも許可を受けなければならず、砲台周辺地域にある自分の山に入るにも許可証を携帯するなど、要塞地帯内の機密保持は生活に影響していました。

1 要塞化する東京湾

明治時代から太平洋戦争の終わりまで東京湾の沿岸は砲台が設置され、東京湾全体を要塞※とする「東京湾要塞」がつくられました。

東京湾の入口に位置する館山周辺は、江戸時代から首都防衛の役割を持ち、幕末には異国船警備のために砲台や陣屋がいくつも置かれました。明治時代、首都の名前が変わっても東京を守る役割は引き継がれ、明治13年(1880)には三浦半島の観音崎に砲台を築いて東京湾を要塞化していきます。大正12年(1923)に発生した関東大震災では関東地方が甚大な被害を受け、多くの砲台が被災しましたが、復旧とともに東京湾要塞の再編成が行われました。

館山周辺は、昭和2年(1927)に洲崎第2砲台(館山市坂田)、昭和7年(1932)に大房岬砲台(南房総市富浦町)、洲崎第1砲台(館山市加賀名)が建設されました。これによって房総半島における東京湾要塞の整備は完了しますが、航空機の台頭によって対艦兵器であった要塞砲の役割は変わっていきました。

※「要塞」とは軍事上重要な拠点や防衛に使用された施設のことです。

ごあいさつ

令和7年(2025)は昭和20年(1945)に終戦を迎えた太平洋戦争から80年です。明治時代に始まった東京湾の要塞化は終戦まで続き、東京湾を防衛するため房総半島と三浦半島には多くの砲台が設置されました。

房総半島南部に位置する館山は砲台が設置され、市域の多くが東京湾要塞地帯に組み込まれました。また、東京湾要塞の砲台だけでなく、館山海軍航空隊、洲ノ埼海軍航空隊、館山海軍砲術学校など多くの軍事施設が建設されていきました。終戦間際には館山市船形に東京湾要塞司令部が移されています。さらに、要塞地帯内では、撮影や模写が禁止されるなど制限が設けられ、人々の生活にも影響しました。

本展覧会では、地域に残された資料から東京湾要塞地帯に組み込まれた戦時下の館山やその周辺地域を紹介し、地域の歴史について市民が学びを深め平和を考える機会としていただければ幸甚に存じます。

最後になりましたが、本展覧会の開催にあたり多くの方々よりさまざまな情報のご提供と、貴重な資料のご出品、ご協力を賜りました皆様に厚くお礼申し上げます。

令和7年8月2日

館山市立博物館

館長 内堀 哲也