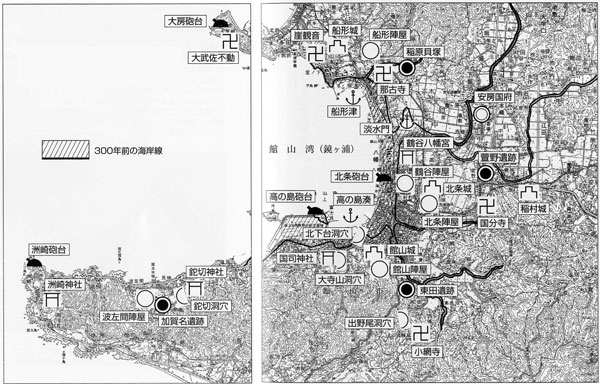

かつて館山に来遊した多くの人々は、鏡ヶ浦のさまざまな勝景を楽しみ、館山の人々も鏡ヶ浦を名勝として誇りにしていました。鏡ヶ浦の周辺には名所といわれた景観や、多くの人々の心を支えた寺社などがありました。また都会とはちがう日常の景観も訪れる人々を魅了していました。

八景も詠まれた鏡ヶ浦の景観のなかから、昔の人々が絵画や写真として切り取った風景を、点景として紹介します。

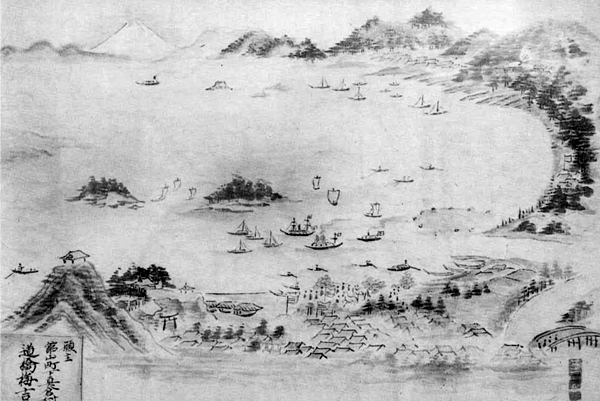

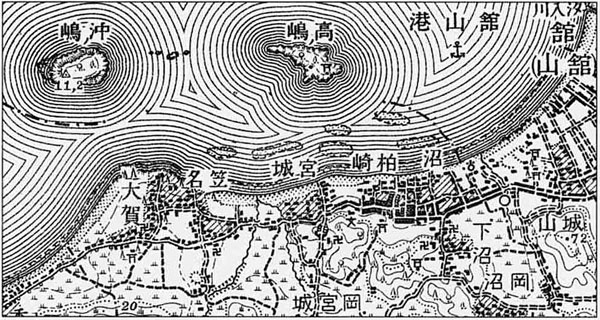

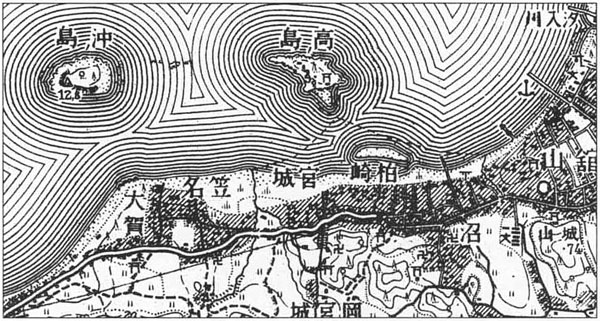

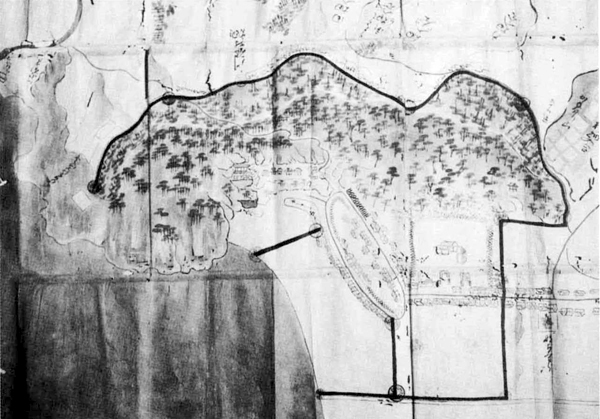

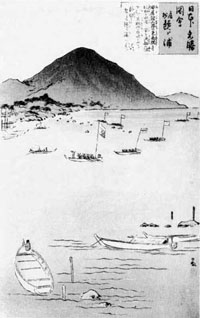

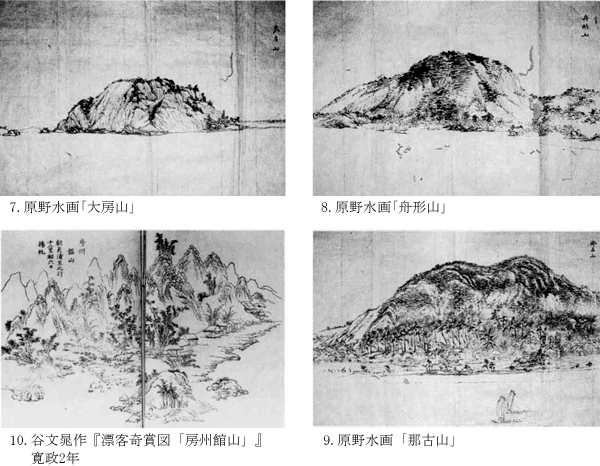

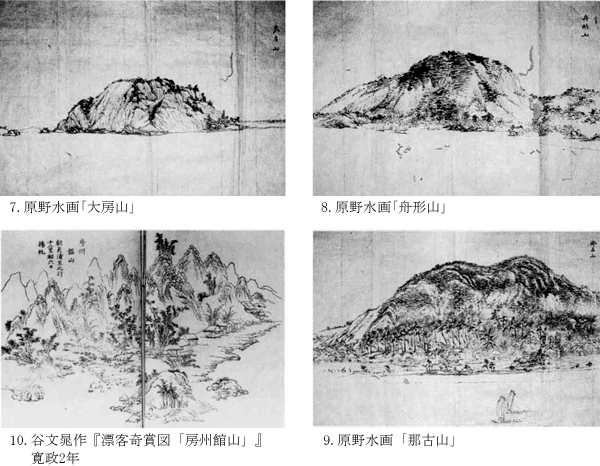

この5点の絵は湾上から見た周囲の丘陵を描いたものです。原野水(やすい)は幕末の平久里村の名主で、山水を得意とした画人として知られる人です。谷文晁(ぶんちょう)の『漂客奇賞図』は、安永9年(1780)中国船が千倉沖に漂着したときに、救助された人々が館山から船で帰国する途中の風景を描いたもので、これは館山の図。中央手前が高の島、その右が沖ノ島。左の高台が北下台で、中央の集落は柏崎と思われます。山の中腹に見える社は国司神社でしょう。明治時代の版画家小林清親(きよちか)が描いたのは、館山港東南での漁船の網漁です。聳えたつ山は城山でしょうか。

6.小林清親画「房州鏡ヶ浦」

明治30年(1897)

当館蔵

7~9 個人蔵、10 当館蔵

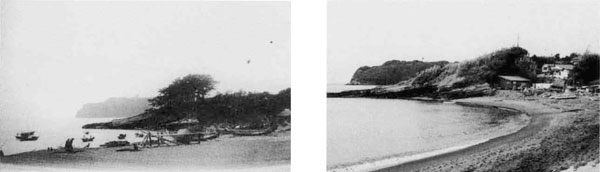

7~9 個人蔵、10 当館蔵11.舟形堂の下の海岸から大房岬を望む。個人蔵の絵はがきより。

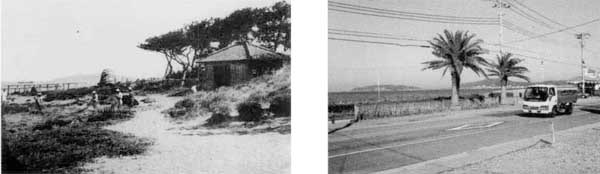

手前は丸山の岬で、当時、丸山公園と呼ばれていた。浜には漁船や大きなドビンカゴ(イワシの生け篭)がみえる。(明治末から大正前半)〈右は現状〉

12.船形大塚の浜から那古の海岸を望む。個人蔵の絵はがきより。

崖の上にある神社は大塚の神明神社。崖下まで海だったのはそんなに昔のことではない。(昭和初期)〈生垣の向うに崖は残っている〉

13.船形山中腹にある崖観音の遠望。個人蔵の絵はがきより。

崖観音右下の大きな屋根が大福寺。左端の切り立った崖には大正6年に完成した巨大磨崖碑が見える。その下は現在の船形学園。(大正中頃)

注:磨崖碑の一般公開は行っておりません。

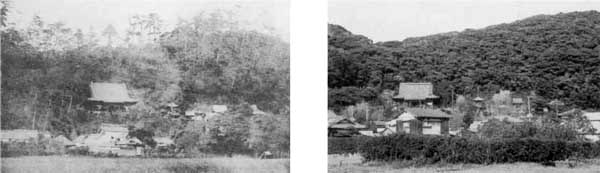

14.館山一中のあたりから見た那古観音。個人蔵の絵はがきより。

大きな観音堂から右へ、多宝塔・掛茶屋・閻魔堂(六角堂)・鐘楼・仁王門がならぶ。六角堂があることから大正震災前であることがわかる。

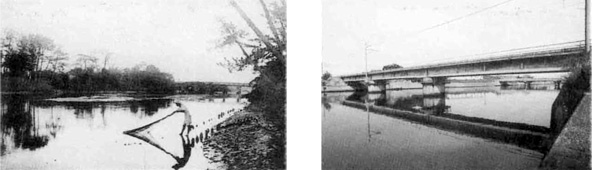

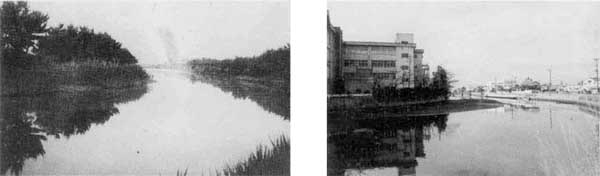

15.鉄道が開通する前の平久里川(湊川)河口。個人蔵の絵はがきより。

奥に見える橋は、旧医師会病院裏の旧道に架かっていた古い湊橋。(大正中頃)

16.鶴谷八幡宮から海岸へ下がる道。個人蔵の絵はがきより。

八幡海岸は鏡ヶ浦の白砂青松を代表する海岸で、小松原の松林は明治23年に国土保安林になった。松林の向こうが海。(大正前半)

17.北条海岸から館山方面を写したもの。当館蔵の絵はがきより。

砂浜と松林のあいだに広い芝浜があった。(大正時代か)

18.北条海岸から大房岬方面を写したもの。個人蔵の絵はがきより。

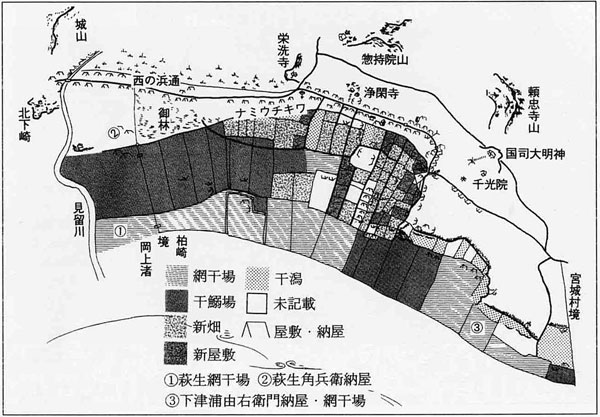

瓦屋根のしっかりした納屋があり、芝浜で漁師たちが網を干している。沖には汽船が見える(大正末頃)

19.汐入川河口の富士見橋。個人蔵の絵はがきより。

小笠原旅館側から北条の小原新田方面を写したもの。あずまやの向こうは田園風景になっている(大正中頃)

20.汐入川下流。富士見橋が見える。個人蔵の絵はがきより。

左岸は現在の二中。ここの曲流は、幕末から明治にかけて付け替えられたもので、もとは館山駅西口方面に河口があった。(明治末から大正前半)

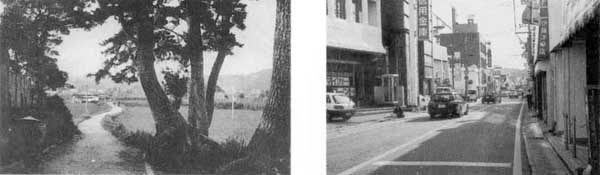

21.銀座通りから島原の踏切方面を写したもの。個人蔵の絵はがきより。

まだ鉄道はなく、まったくのいなか道である。左の板塀は木村屋旅館、現在の館信本店前からの風景である。(明治末から大正前半)

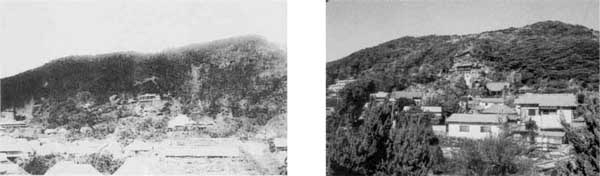

22.城山(館山城跡)を背負う館山神社。当館蔵の絵はがきより。

館山神社は震災で倒壊した町内の神社を、昭和5年に合祀して建てられた。城山も砲台として頂上を削られる前のもの(昭和5年~9年)

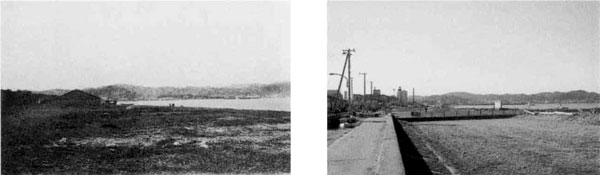

23.北下台にあった館山公園から高の島を写したもの。個人蔵の絵はがきより。

海に面した北下台は、その眺望のよさから、明治18年に公園になり、その後別荘地にもなっていった。(明治末から大正前半)

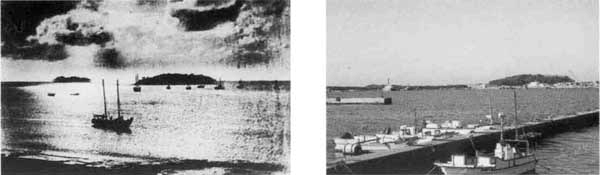

24.西の浜あたりから写した高の島と沖の島。個人蔵の絵はがきより。

大正の地震前には、このように沖に浮かぶ島だった。浜の近くで帆柱を立てている船は五大力船。(明治末から大正前半)

25.明治42年に高の島に設けられた、農商務省水産講習所の実験場。個人蔵の絵はがきより。

魚の孵化やプランクトンの研究が行なわれていて、だれでも自由に見学することができた。(昭和初期)

26.宮城の豊津川の中流から下流を写したもの。個人蔵の絵はがきより。

川の先に見えるのは高の島。その左にうすくみえるのが沖の島である。左の森は笠名の安楽寺方面。(大正時代)

27.見物の海南刀切神社下の海岸。当館蔵の絵はがきより。

この左上に神社が背負う鉈切り岩がある。奇岩として知られた名勝のひとつ。(昭和初期)

28.波左間の名郷浦。当館蔵の絵はがきより。

松林はいまも健在である。映っているのは成蹊学園の生徒たちで、ここを水泳場として利用していた。(昭和初期)

29.坂田の海岸。個人蔵の絵はがきより。

大正時代の浜方の風景である。北に突き出した岬の東側を港にして、そこに家が重なる様子は今と変わらない。(大正時代後半)

30.洲崎神社の階段から東京湾を見下ろす。個人蔵の絵はがきより。

瓦屋根は髄神門、右手には社務所のほかにも二棟の建物がある。松に隠れて鳥居があるが、海岸にも浜の鳥居が見える。(大正時代後半)

31.大賀のビリドの鼻と呼ばれた岬。個人蔵の絵はがきより。

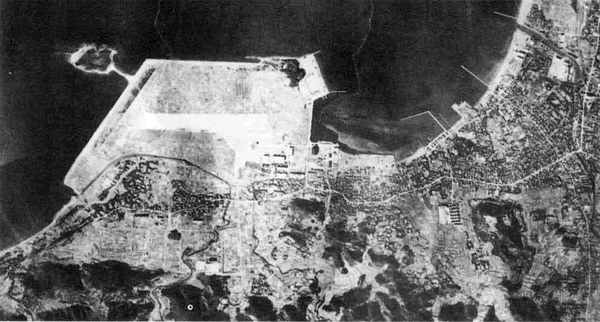

美しい姿が景勝地として知られていたが、昭和5年の海軍航空隊基地造成により消滅した。(明治末から大正初期)

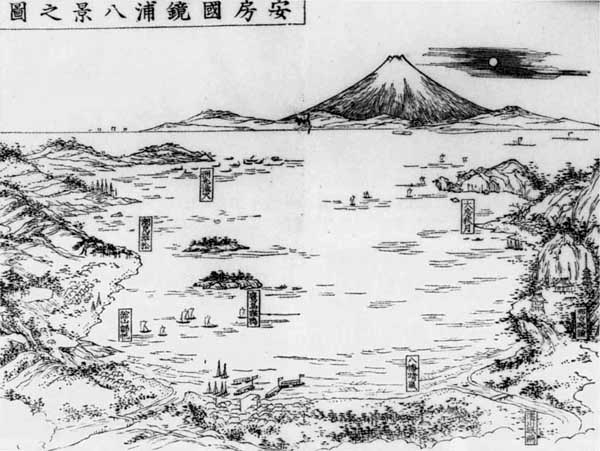

33.安房国鏡浦八景之図(『房陽奇聞』)

明治22年(1889)

当館蔵

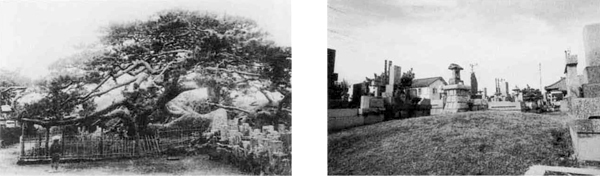

32.塩見の観音堂にあった臥龍松。個人蔵の絵はがきより。

松平定信の命名と伝えられる安房屈指の名勝だった。地元では腹ばいの松といい、巨松であったが、太平洋戦争中に枯死した。(大正中頃)

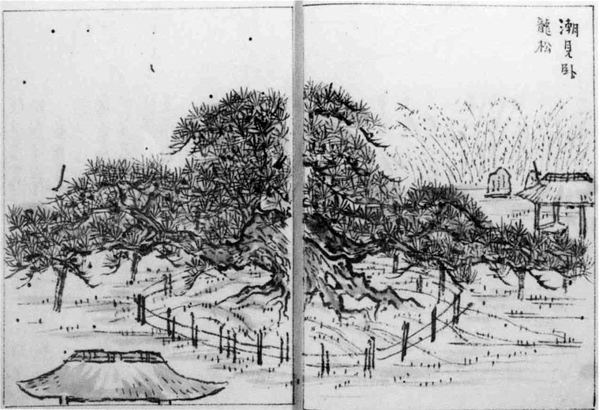

35.「潮見臥龍松」(前田伯志『館山紀行』)

明治24年(1891)

個人蔵