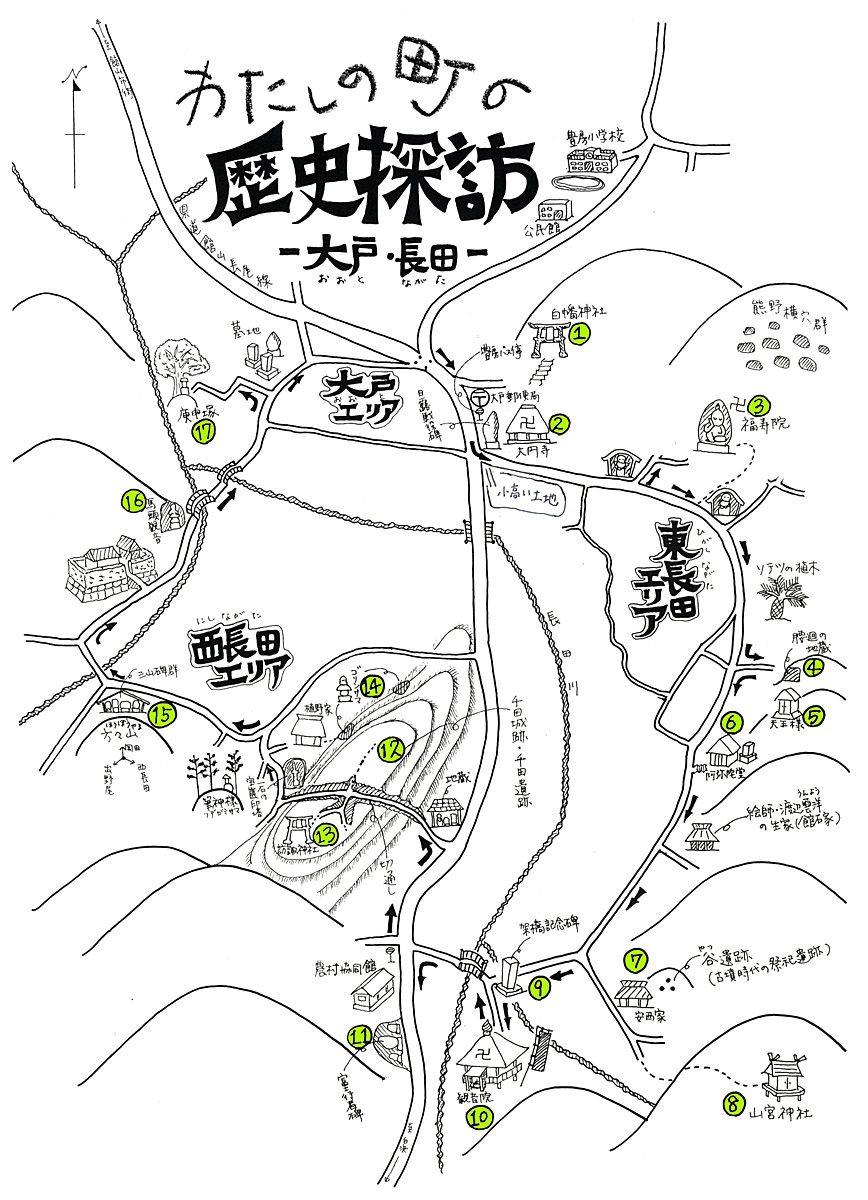

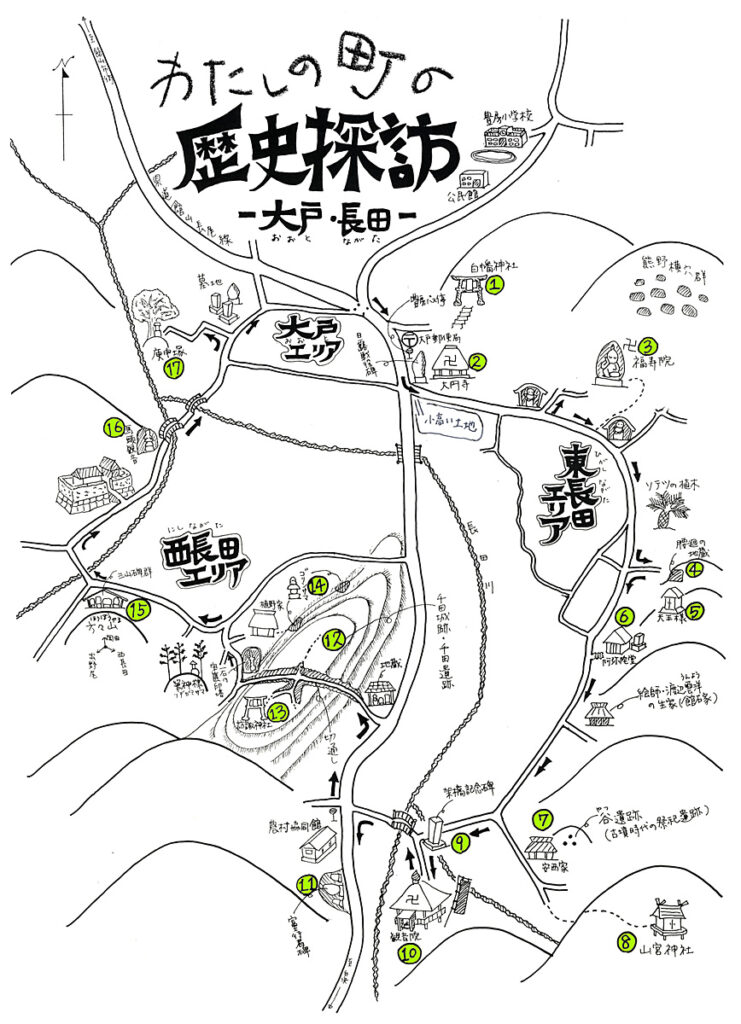

古代に開発された肥沃な大戸。中世に鎌倉円覚寺の所領だった長田。ありふれた風景の中の、固有の歴史を歩いてみましょう。

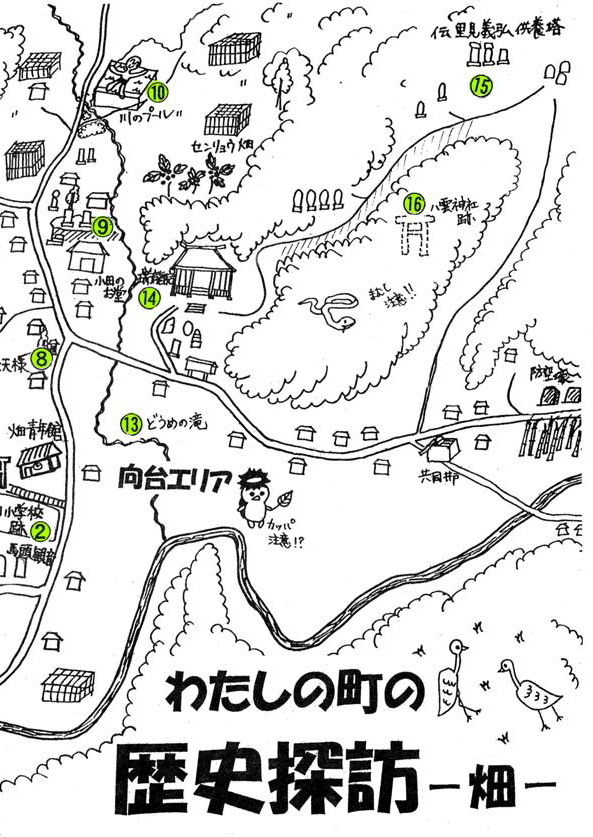

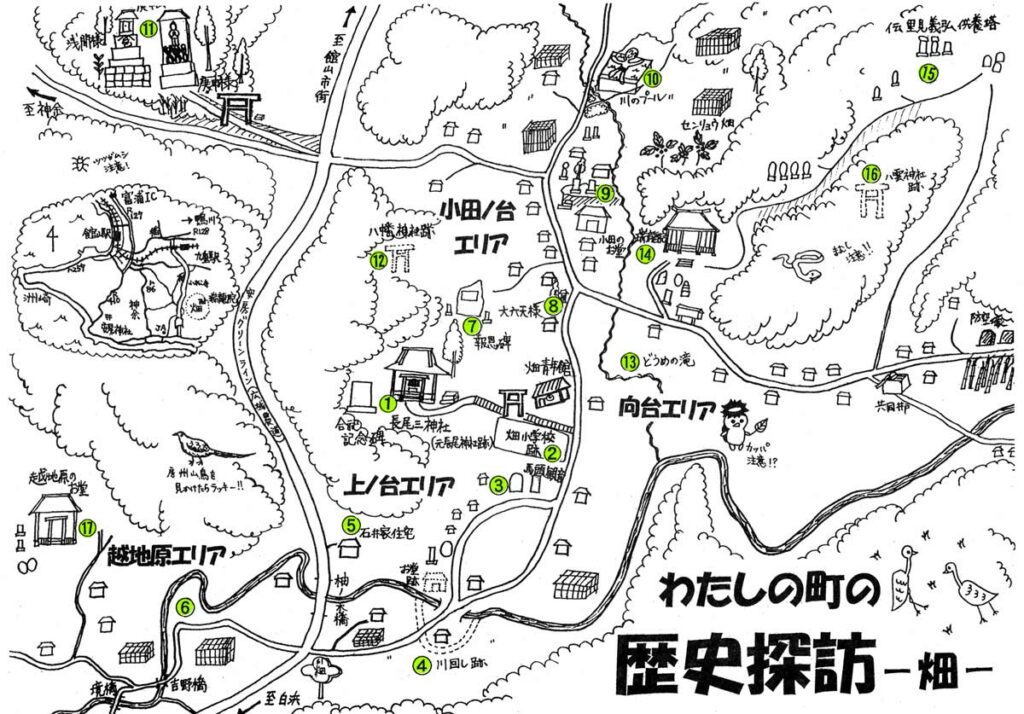

大戸エリア

(16) 岩崎の馬頭観音(岡田)

大戸との境に姿のよい丸彫りの馬頭観音がある。怖い顔をしているが、邪悪なものを踏み砕いて人々を救うためである。頭上に馬の顔を載せているのが特徴で、そのため農耕馬や運送馬が普及した江戸時代には、馬の供養のために馬頭観音塔が造られた。この辺は岡田地区の牛馬が葬られた場所だという。路傍に数多くある石塔だが、塔の正面に馬頭観音の文字や姿を彫る例が多い。

(17) 庚申塚

江戸時代に民間に広がった庚申信仰で、大戸の人々がつくった塚。一年に6回くる庚申の日に、講の仲間が集まって祭神の青面金剛や猿田彦を祀る。石塔だけを建てるケースが多く、塚はまれ。大戸の塚は江戸時代の絵図面にも描かれている。

(1) 白幡神社

白幡神社というのは、鎌倉鶴岡八幡宮の末社で源頼朝を祀る白旗社を勧請したもの。祭神は本来なら頼朝なのだが、鶴岡八幡宮の祭神の応神天皇を白幡神社の祭神にしていることが多い。この地域の鎌倉御家人が鎌倉から分けてきたのだろう。向拝の龍は明治19年(1886)のもので、千倉の彫刻師後藤義光の弟子四天王のひとり北条の後藤庄三郎忠明の作。

(2) 大円寺

浄土宗のお寺。江戸時代はじめ頃の寛永元年(1624)の創建で、それ以前は禅宗の寺だったという。境内には勝海舟が題字を書いた記念碑がある(明治12年=1879建立)。館山藩の侍医山下玄門の子で、江戸で医師を開業した山下玄寿のもの。また東京で漢籍・哲学を学び明治31年(1898)に20歳で没した佐野東海の碑もある。こちらの題字は仏教哲学者で東洋大学創始者の井上円了。

東長田エリア

(3) 福寿院と熊野横穴群

無量山福寿院は真言宗のお寺。境内に念仏講で建てた元禄8年(1695)の如意輪観音像がある。寺の裏山から東にかけての南斜面には古墳時代の横穴群が37基もある。

(4) 腰廻の地蔵

この地蔵が祀られている祠に、室町時代の石塔を代表する五輪塔の一部、宝珠の部分がふたつある。

(5) 天王様

天王様は牛頭天王(ごずてんのう)といって、京都の八坂神社の分かれ。厄除けや疫病除けに祀られる神。江戸時代に勧請されたと伝えられ、寛延3年(1750)に村中の安全を願ってお宮が再建された。参道の途中には安永8年(1779)の出羽三山碑がある。

(6) 阿弥陀堂

豊房村初代村長の安西甚右衛門の墓がある。入口には天保2年(1831)の馬頭観音がある。

(7) 谷(やつ)遺跡

弥生時代の土器も出るが、神まつりが行なわれた古墳時代の祭祀遺跡として知られている。明治32年(1899)に発見され、日本で最初に祭祀遺跡として紹介された遺跡。まつり用の粗製の土器のほかに土製の勾玉や丸玉などが出ている。

(8) 山宮(やまみや)神社

山の神を祀っている神社。9月の八幡のマチに神輿が出祭することで知られている。境内に文化7年(1810)の手水石がある。江戸時代は里見氏や徳川将軍家から10石の社領を与えられていて、社家も2軒あった。谷遺跡からさらに奥へ1km。

西長田エリア

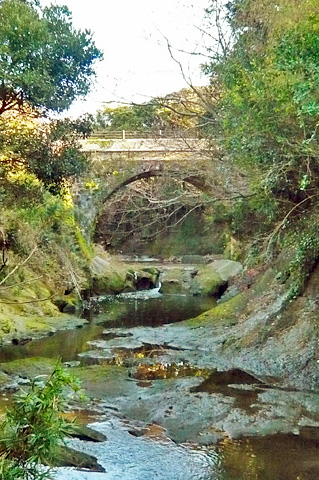

(9) 架橋記念碑

東長田の郷津川と西長田の川崎川の合流するところに、明治25年(1892)に田中橋が架けられた。その由来が記されている。

(10) 観音院

杉本山と呼ばれる。国札三十四観音の三十三番札所。本尊と前立の観音様は平安時代の仏像で、境内の墓地には室町時代の五輪塔や宝篋印塔の笠などがあり、古いお寺であることがわかる。観音堂向拝の彫物は後藤義光の作品で、龍は明治28年、飛天は明治34年のもの。寺号額は文化年間、下野国出流観音(満願寺)の浩然の書。享保15年(1730)の御詠歌額、天保4年(1833)の石灯籠、巡礼講・念仏講・光明講で建てた享和2年(1802)の光明真言塔(宝篋印塔)などがある。

(11) 富士行者碑

西長田の富士講先達善行瀧我こと田中瀧右衛門の修業記念碑がある。江戸末から明治にかけては富士山への信仰が広まり、各地で多くの行者が現れた。善行は富士登山三十三回と富士五湖や有名湖で水行を行なう八湖修業を達成。明治33年(1900)に没して、同42年にこの碑が建てられた。善行の記念碑は富士山麓(富士吉田市)にもある(明治17年建立)。並んであるのは、出羽三山碑。文化8年(1811)の備前国(岡山県)の行者の廻国塔。大正3年の馬頭観音。

(12) 千田城跡・千田遺跡

県道沿いに北へのびる尾根は千田遺跡といい、平坦な山上からは黒曜石や縄文土器、古墳時代の土師器が出る。またここは戦国時代の城跡でもあり、館山湾まで見通す位置である。丘陵を東西に横切る切通しや諏訪神社へ上がる切割の道は空堀の役目をもっている。里見義豊の弟長田義房の居城だといわれ、城ノ内や城ノ腰・堀ノ内・的場などの城郭関連地名がある。

(13) 諏訪神社

信州の諏訪大社を分けたもの。江戸初期の元和4年(1618)の創建と伝えられる。千田城跡の一画にある。

(14) 千田やぐら

武士や僧侶の墓として鎌倉に普及した「やぐら」は、鎌倉文化と房総文化を結ぶ遺跡である。西長田や隣接する出野尾は鎌倉文化の影響がみられる地域で、やぐらもいくつか分布する。切通しの西側にある小さなやぐらの中には一石でつくった宝篋印塔が2基ある。千田城跡の西側民家の裏にも室町時代のやぐらがあり、五輪塔が4基並ぶものと、宝篋印塔と五輪塔が混在して5基並ぶものとふたつある。ともにやぐらの天井部分は崩れている。

(15) 三山碑群(岡田)

岡田・出野尾・西長田の境にあるホウボウ山の裾に出羽三山碑4基がある。文化9年(1812)・文政3年(1820)などの登山記念碑である。並んで岡田の行者吉五郎が西国・坂東・秩父の百観音霊場の巡拝記念に建てた、文政3年の百観音巡拝塔もある。

監修 館山市立博物館