古墳と祭祀(さいし)遺跡の双方から出土するのが石製模造品だが、用い方に区別があるのだろうか。その内容から共通して窺(うかが)えるのは、農耕祭祀の色彩が極めて強いということだが、注意すべきは神まつりの司祭者(しさいしゃ)である首長(しゅちょう)の葬送(そうそう)祭祀と、神に対するまつりが本来別個のものだということである。農耕に重要な意義があったために、そのまつりの要素が、古墳の葬送儀礼にも欠かせないものであったのだろう。農業による生産力の向上が、重要な生活課題であった当時の状況をよく反映している。

カテゴリー: 神々の風景-古代のカミへの捧げモノ-

上総の玉作り

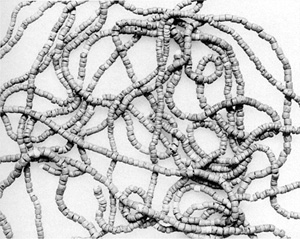

千葉県内でも下総は、上野(こうづけ)・常陸(ひたち)と並んで滑石(かっせき)による玉作が盛んでしたが、最近の大規模な発掘調査で、上総の小糸川流域にも6カ所の古墳時代中期の玉作遺跡があることが確認されています。その1つがマミヤク遺跡の中にあり、これらの臼玉(うすだま)も近くの工房でつくられたものと考えられます。

13.木更津市マミヤク遺跡出土遺物

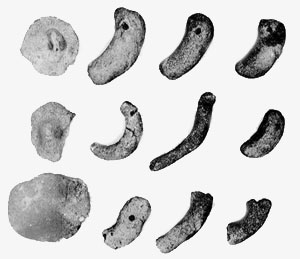

石製模造品(臼玉)<

13.木更津市マミヤク遺跡出土遺物

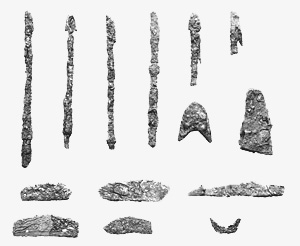

鉄鏃と鉄製模造品

(以上、木更津市教育委員会蔵)

コラム(5) -鉄製模造品と子持勾玉-

鉄製模造品の模倣(もほう)する種類は石製模造品とほぼ同じで使われた時期は先行している。実用品のミニチュアであることが特徴で、一部古墳にもみられるが祭祀遺跡からの出土が多い。マミヤク遺跡の5世紀中頃から後半にかけての祭祀跡では、鉄製農工具と鉄製模造品は姿を消している。

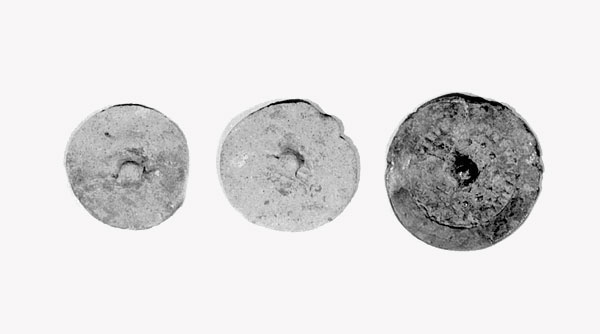

子持勾玉(こもちまがたま)は名のとおり、大きめの勾玉の背や腹・側面などに、小さな勾玉が付けられた石製品。ほとんどが滑石(かっせき)製で、古墳や祭祀遺跡からのほか、単独でみつかる例も多い。5世紀から6世紀にかけて使われた祭具。

13.木更津市マミヤク遺跡出土遺物

子持勾玉

木更津市教育委員会蔵

マミヤク遺跡-千葉県木更津市- 過渡期の神まつり

平地が少ない上総や安房では、狭くて斜度がきつい丘陵上に集落が営まれています。木更津市マミヤク遺跡の2カ所の祭祀(さいし)跡も傾斜面中腹にあり、ここから西に三浦半島と富士山を望むことができました。このうち5世紀中ごろの祭祀跡は南北約4m、東西約3.5mの大きさで200点以上の土器と2,000点以上の臼玉(うすだま)を中心とする石製模造品や鉄製模造品などが出土しています。もっとも注目されるのは、鎌・鏃(ぞく)などの実用鉄製品と、鋤(すき)先・鎌などの農工具を摸(も)した鉄製模造品が混在(こんざい)していたことです。実用品使用から模造品使用への過渡(かと)的なかたちを表していることは言うまでもありませんが、古墳の副葬(ふくそう)品にも匹敵するような内容の鉄製品の使用は、ここでの神まつりに特別の意義があったことを示しています。集落で行われた石製模造品使用の神まつりとしては古い段階のものです。

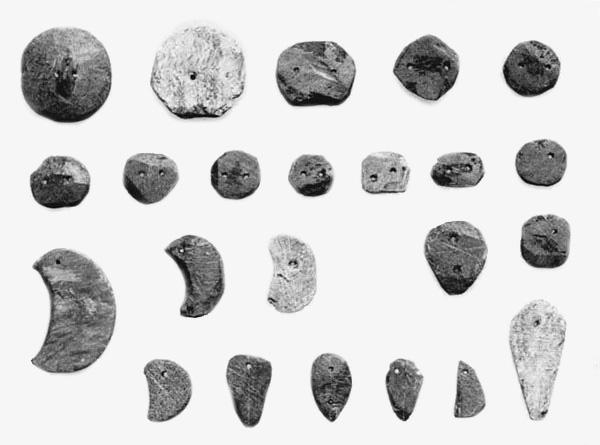

石製模造品(鏡形・有孔円板・勾玉形・剣形)

(木更津市教育委員会蔵)

日秀西遺跡-千葉県我孫子市- カマドの神まつり

集落の発展と拡大には、新たな農地開発が必要でした。それを可能にしたのが、強力な組織力と鉄製農工具だといわれていますが、我孫子(あびこ)市日秀西(ひびりにし)遺跡からは、6世紀後半を中心に、6世紀前半から7世紀後半の竪穴(たてあな)住居跡が180軒みつかり、住居内から大量の鉄製農工具が出土しています。また、鋤(すき)先形やパン形などの土製模造品が出土していることも特徴で、鋤先模造品はカマドの近くに置かれていました。カマドのまつりについては、各地から出土の倒立(とうりつ)して燃焼(ねんしょう)部に置かれた高坏(たかつき)から見当できます。これらは明らかに火を落としてから置かれていますので、カマドの神を封じ込めるようなまつり、あるいは火の神への畏敬(いけい)の念をあらわすまつりでも行われたのでしょうか。いずれにしても、カマドが農耕祭祀の場であったことは窺(うかが)うことができます。

12.我孫子市日秀西遺跡出土遺物

土製模造品(鋤先形)

12.我孫子市日秀西遺跡出土遺物

土製模造品(勾玉形)

12.我孫子市日秀西遺跡出土遺物

土製模造品(不明品〔パン形〕)

土製模造品(手捏土器)

以上:房総のむら保管

コラム(4) -石製模造品-

古代祭祀(さいし)遺物のなかでもっとも目立つ存在。滑石(かっせき)など軟質の岩石でつくられ、典型的なものは、鏡を略化して摸したいわれる有孔円板(ゆうこうえんばん)や剣、勾玉(まがたま)や臼玉(うすだま)などの玉類である。これらには孔(あな)があけられているので、糸を通して榊(さかき)などに下げられて使われたと考えられている。集落のみならず古墳からも出土し、5世紀から6世紀にかけて全国的に一般化し、普及していた祭具である。

西別府遺跡-埼玉県熊谷市- 水の神まつり

水は農民にとって重要ですが、渇水(かっすい)はもちろん、平成5年の夏のように冷雨続きでもいけません。したがって農と水の関係では、「雨乞(あまご)い」と「日乞い」が同様に重要で、古代の水源祭祀を考えるうえで大きなヒントがあります。

埼玉県熊谷市の西別府遺跡は、湯殿(ゆどの)神社の裏の湧水地周辺にあります。かつてここは、北側の水田と一帯になり別所沼を形成し、かなり広範囲の水田をうるおしていたと考えられています。ここから8世紀代の土器とともに、石製模造品が大量に出土し、それらは馬形・櫛(くし)形・勾玉(まがたま)形・有孔円板(ゆうこうえんばん)有線円板形・剣形の6種類からなります。このなかで、水神と関係深いのが馬です。馬は神の乗物として神聖視され、生馬を神に献上(けんじょう)する風習を『常陸国風土記』(ひたちのくにふうどき)などから知ることができ、後世にはそれが簡略化されて絵馬となりました。雨乞いには黒馬、日乞いには白馬の絵馬を奉納することは皆さんご存じの通りです。また櫛も各地の井戸跡から多数出土していますので、水神との因縁が考えられます。この水源地での神まつりの場が固定化し、後世に水神をまつる神社となったのでしょう。

11.埼玉県熊谷市西別府遺跡出土遺物

石製模造品(櫛形・剣形・勾玉形)

11.埼玉県熊谷市西別府遺跡出土遺物

石製模造品(馬形)

11.埼玉県熊谷市西別府遺跡出土遺物

石製模造品(有線円板形・有孔円板)

(以上、國學院大學日本文化研究所蔵)

伊興遺跡-東京都足立区- ムラザトの神まつり

足立区は東京東部低地の一画にあり、たくさんの川が流れています。その流れにより上流の土砂が下流に堆積(たいせき)し、新しい土地がつくりだされました。このような沖積(ちゅうせき)地には、少し高い所と低い所が複雑に入り組み、高い所は低地に住む人々にとって、生活の場所として選ばれました。古墳時代になると、周囲の台地で大規模なムラが各所に営まれ、そうした社会の動きのなかで、低地部の伊興(いこう)でも大集落が定着したと考えられています。この伊興のムラが一番大きくなったのが、5世紀中頃と考えられています。なぜなら土師器(はじき)や漁業に使われた土錘(どすい)のほか、祭祀(さいし)遺物が大量に土出しているからです。

神まつりの道具には、臼玉(うすだま)・剣形・有孔円板(ゆうこうえんばん)などの石製模造品や、鏡形や玉類などの土製模造品のほか、糸をつむぐときのはずみ車である紡錘車(ほうすいしゃ)や子持勾玉(こもちまがたま)があります。また小型の粗造銅鏡がありますが、実物を使っているだけに、その時のまつりが重く考えられていたのかもしれません。まつりの目的については、水上交通に関するものという説や、洪水がないように祈ったなどの諸説がありますが、このムラが何か重要な役割を果たしていたことだけは確かです。

古代の神まつりのようす

(足立区立郷土博物館提供)

10.東京都足立区伊興遺跡出土遺物

玉類・土製模造品(玉類)

10.東京都足立区伊興遺跡出土遺物

子持勾玉

10.東京都足立区伊興遺跡出土遺物

捩文鏡(右)と重圈文鏡(左)

10.東京都足立区伊興遺跡出土遺物

紡錘車

土製模造品(鏡形)と珠文鏡

(以上:足立区立郷土博物館蔵)

洗田遺跡-静岡県下田市- 山の神のまつり

現在、伊豆半島南端の賀茂(かも)郡では11の祭祀遺跡が確認され、集落内の祭祀と、岬や小島などの海の祭祀に大別できますが、洗田の神まつりは、それらとは性格が異なるものです。

下田市吉佐美(きさみ)から、賀茂郡南伊豆町に向かう国道沿いに、御倉(みくら)山と呼ばれる美しい円錐(えんすい)形をした典型的な神奈備(かんなび)型の山があります。この山の東側山麗の水田地帯の一角には、洗田(せんだ)と呼ばれる小さな丘陵があります。

ここで、昭和12年から翌年にかけて、2回の発掘調査がおこなわれ、丘陵の頂付近から多量の祭祀遺物が出土しました。そのうち代表的なものは、剣形・勾玉(まがたま)形・有孔円板(ゆうこうえんばん)などの石製模造品や、土製模造品(勾玉形・鏡形・丸玉形)などです。このほか青銅製鏡や、手捏(てづくね)土器と呼ばれる小型の手びねり土器が多数発見され、神まつりが行われた時期は、5世紀代から6世紀代にかけてと考えられています。

今でもこの遺跡に立つと、水田を隔てた向こうに御倉山を望め、古代の人々が降臨する神々を祀った姿がしのばれるようです。

9.静岡県下田市洗田遺跡出土遺物

土製模造品

9.静岡県下田市洗田遺跡出土遺物

端花双鳥八菱鏡と石製模造品

(以上、國學院大學考古資料館蔵)

コラム(3) -神奈備(かんなび)-

神の鎮まる、神聖な山のこと。それは人里のある平野に近く、傘を伏せたか、あるいは少し急角度な傾斜で、ひとつだけ他の山に抜きんでた、樹木に覆われている山のことを言う。カムナビ山は、高山ではなく低山を指し、人間が特に神の意に反しない限り、害を加えることは少なく、子孫のために恩恵を与えると考えられていた。

静岡県下田市御倉山