館山市大神宮(だいじんぐう)の安房神社境内にある安房神社洞窟遺跡は、昭和7年(1932)、当時内務省神社局に勤務していた大場磐雄(いわお)氏によって緊急の発掘調査が行われ、特徴ある画一的な抜歯(ばっし)形式の人骨が多数出土した遺跡として注目されました。その後、弥生時代の抜歯人骨が出土した弥生時代の洞窟遺跡として、考古学界のなかで定着していきました。

昭和42年(1967)には千葉県史跡に指定されましたが、昭和7年の発掘時にはすでに洞窟の形状が失われていたこと、また洞窟天井部からの発掘であったため、洞窟の大きさも開口(かいこう)部も不明で、謎が多い洞窟遺跡でした。その理由が、大正4年(1915)の参籠所(さんろうしょ)建設に伴い、洞窟が掘り込まれていた海食崖が大規模に削られたこと。また、すでに江戸時代に天井部が崩落していた可能性があることと考えられています。

安房神社は、平安時代の『延喜式(えんぎしき)』に安房国筆頭の大社として記され、時代をさかのぼる8世紀のはじめには、安房神社の存在により、朝廷が安房国安房郡を神郡(しんぐん)とするなど、古くから格式の高い神社です。

安房神社の南側には、吾谷(あずち)山とよばれる丘陵地がひろがり、沼面群はこの背後の丘陵地と急峻な海食崖(かいしょくがい)によって区切られ、この崖の前面には海岸にむかって雛壇(ひなだん)状に段丘が形成されています。安房神社洞窟遺跡は、海食崖の先端に形成された海食洞窟で、標高は約22.5mと、館山湾の洞窟遺跡を特徴づける高い位置にあります。

安房神社洞窟遺跡発見の契機は、昭和7年、関東大震災の復旧工事として安房神社参籠所の改築に伴う井戸の掘削工事が行われたことでした。地表下約1mのところで偶然に洞窟が発見され、洞窟内の堆積土のなかから、人骨や土器などがみつかりました。

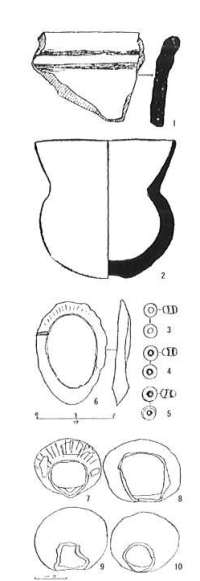

洞窟の発見直後、安房神社からの要請でのちに國學院大学教授となる大場氏が発掘調査を行い、人骨、貝製腕輪193個、石製の丸玉3個などとともに土器が出土しました。大場氏は、『神社協会雑誌』に調査報告を記し、人骨の年代基準を土器に求めました。報告には、5世紀はじめの土師器坩(かん)(第8図2)と縄文土器片(第8図1)の実測図が示され、完形品1点と破片28点の土器が出土したとされています。そして「本洞窟発見のものは、明らかに弥生式土器を主体とする」と延べられ、大場氏は後年、出土人骨の年代を弥生時代の末期としています。

出土人骨の分類と同定は、人類学者の小金井良精(よしきよ)氏が行い、『史前学雑誌』に報告がされています。人骨は個体別ではなく部位別に同定がされ、頭蓋骨(ずがいこつ)22個体、顔面骨21個体、上腕骨19個体、腓骨(ひこつ)20個体が確認され、埋葬されていたのは少なくとも20人以上と推定し、うち1例は男性とされています。頭蓋骨のうち、15体には抜歯のあることが認められ、人骨の特徴から、小金井氏は「弥生式遺跡の人骨若しくは固有日本人に近似している」と結論づけました。以降、安房神社洞窟遺跡出土の人骨は、抜歯をもつ弥生人として定説化されていきます。人骨の一部は、安房神社東側の宮ノ谷に新たにつくられた「忌部(いんべ)塚」に再埋葬されています。

しかし問題となるのは、大場氏の報告を見る限り、考古学の年代基準のもととなる弥生土器の存在が確認できないことです。そこで、謎となっている洞窟の大きさや開口部と、抜歯をもつ人骨の埋葬時期を解明するために、平成20・21年に千葉大学が発掘調査を行いました。その結果、開口部は不明ですが、全長が推定22m以上、幅が約4.5mの規模であることがわかりました。出土遺物の大半は、縄文時代晩期後半の「五貫森(ごかんもり)式」という東海地方でよく使われた土器の破片で、昭和7年の調査による縄文土器片(第8図1)も同種のものと考えられています。縄文時代晩期後半は抜歯の風習が盛んに行われていた時期にあたり、考古学の成果からは、縄文時代晩期の抜歯人骨である可能性が高くなったと考えられます。

安房神社の人骨は、東京大学総合研究博物館に標本として収蔵されています。一部の人骨が佐野洞窟遺跡出土人骨と同様に年代測定され、平成17年に弥生時代後期頃にあたるBC50年~AD60年と、古墳時代中期から後期にかけてのAD430~540年の年代の人骨であるという新情報が示されました。現在、千葉大学と東京大学総合研究博物館が連携し、考古学と生物考古学の両面から、調査報告書をまとめています。それらの研究成果により、謎が多い安房神社洞窟遺跡出土人骨の再検討が進展することになります。

千葉大学文学部考古学研究室『千葉県館山市 千葉県指定史跡安房神社洞窟遺跡第1次調査概報』2009.3より転載